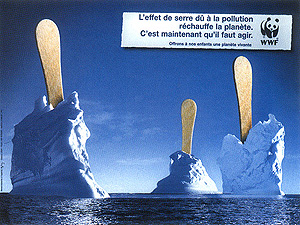

▲지구온난화를 상징하는 광고물

(시민환경연구소 안병옥 부소장)

“환경단체가 외국처럼 골치 아픈 것은 마찬가지……”. 박용성 대한상공회의소 회장이 지난 4일 국제상업회의소 회장에 선임된 뒤 밝혔다는 취임 소감이다. 그는 지금까지 환경 분야에서 문제가 생겼을 때 기업을 옹호해 줄 조직이 없었다며 “노동자 단체에 대응해 한국경영자총협회가 있듯이 환경단체를 견제하는 기능을 갖춘 사측 단체를 만들어야 한다”고 제안했다고 한다.

우리나라 기업인들이 환경단체를 불편하고 거추장스러운 존재쯤으로 여기는 것은 전혀 새삼스런 일이 아니다. 우리 기업의 환경기술 수준이 선진국의 40~70%라면, 경영자들의 환경의식 수준은 10~30%에 불과한 것이 사실이기 때문이다. 하지만 재벌도 글로벌 스탠더드에 맞게 고쳐야 한다는 소신을 갖고 있다는 재계의 쓴소리 박회장의 발언이라면 문제가 달라진다. 더군다나 세계 최대의 민간국제경제기구 수장의 취임 일성이 이런 수준이라면 곤란한 일이 아닐 수 없다.

사실 기업인들과 환경운동가들 사이에 존재하는 인식의 간극은, 천동설을 완성했던 프톨레마이오스와 지동설을 제창한 코페르니쿠스의 세계관 차이에 비유할 만하다. 기업인들은 시장이야말로 가장 효율적인 자원의 분배자라고 믿지만, 환경운동가들은 시장이 생태적 진실을 말하지 않는 결점 투성이라고 생각한다. 경제성장률이나 GDP처럼 양적인 경제지표에 일희일비하는 이들이 기업인들이라면, 환경운동가들은 기후변화에 따라 녹아내리는 북극의 얼음기둥과 해수면 상승에 촉각을 곤두세운다.

하지만 오늘날 환경과 경제의 불화는 구시대의 유물로 치부되고 있다. 환경이 경제성장을 저해하는 것이 아니라 오히려 경제혁신과 새로운 투자를 선도한다는 것이 세계적인 흐름이다. 많은 나라들이“환경보호가 일자리를 창출한다”는 정책슬로건을 채택하고 있는 것도 이상한 일은 아니다. 낡은 경제구조로는 오랫동안 지속되어 온 경기 침체와 높은 실업률을 해결할 수 없다는 사실이 점차 분명해지고 있기 때문이다.

이와 관련하여 독일 환경경영협회 대표 막시밀리안 게게(Maximilian Gege)는 ‘미래를 위한 공채(公債)’라는 책에서 가히 혁명적이라 할만한 제안을 내놓는다. 독일인들이 소유하고 있는 총자산의 5%인 2천억 유로(약 3백조 원)를 공채 발행으로 조달한 후 에너지 효율 증대와 재생에너지의 보급에 투자하자는 것이다. 저자의 셈법에 따르면 10년 후에는 수백만 개의 일자리가 만들어질 뿐만 아니라, 매년 5%의 이자를 지급하고도 모든 원금의 상환이 가능하다.

한 대학의 석좌교수이자 5백여 개의 기업이 가입되어 있는 경제단체 수장의 원대한 계획이 언제쯤 실현될 수 있을지에 대해서는 알 길이 없다. 우리 현실을 생각하면 황당무계한 이야기로 받아들일 여지도 없지 않을 것이다. 하지만 분명한 것은 ‘미래를 위한 공채론’은 건설경기 부양을 위해 230여개의 골프장을 건설한다는 정책 따위와는 차원을 달리한다는 점이다. 또한 골치 아픈 환경단체를 견제하기 위해 사측 단체를 만들어야 한다는 치기어린 발상과는 더욱 거리가 멀다.

경기침체와 생태계의 위기를 한 손에 나란히 붙어있는 두 개의 손가락으로 보는 시각은 정작 우리에게 더 필요한지도 모른다. 자원고갈과 지구생태계의 파괴를 견뎌낼 수 있는 경제란 존재하지 않으며, 경제구조의 문제를 비켜가는 환경논의는 공허할 뿐이다. 남과 북이 격의 없이 만나고 뽕짝과 테크노가 공존하는 이 시대, 우리라고 화해하지 못할 이유는 없다. 경제야 환경과 만나자.

※ 이글은 2004년 12월 20일자 서울신문 「녹색공간」에 실린 글로, 시민환경연구소 안병옥 부소장님의 허락하에 기재되었습니다.