쓰레기×사용설명서 전시를 다녀와서

요즘은 꽤 색다른 것들로부터 나의 존재, 정확히는 내 존재의 규모를 확인하게 된다. 나 혼자 만들어내는 쓰레기를 통해서다. 이따금 책상 밑의 개인 휴지통에 쌓이는 쓰레기들을 볼 때, 내 방의 작은 휴지통이 금세 쓰레기들로 넘실대는 것을 볼 때, 흠칫 놀라며 ‘도대체 이런 것들을 내가 어느 틈에?’ 하고 스스로 오리발을 내미는 적도 있다.

녹색연합의 회원이 되기 전후를 기점으로 손수건을 쓰고 텀블러를 썼다. 휴지와 일회용 컵을 쓰지 않겠다는 생각이었고 이후엔 심지어 개인 수저를 휴대하며 나무젓가락의 사용 빈도를 줄였다. 그러다 이제는 실수로 손수건이나 텀블러를 휴대하지 않는 등의 이유로 피치 못해 휴지를 쓰고 일회용 컵을 쓰는 날이면 죄책감이 나를 끌어안아 매달리는 느낌이 들 정도다.

그런데도 나는 여전히 하루에 많은 양의 쓰레기를 뱉어내고 있었다. 과연 이렇게 뱉어낸 쓰레기를 마냥 괴로워하며 흘려보내는 일, 최선을 다했고 어쩔 수 없다며 지그시 눈을 감는 일이 최선은 아닐 테다. 나는 <쓰레기×사용설명서>라는 전시의 제목에서 짙은 흥미를 느꼈는데, 아마도 ‘사용설명서’라는 말이 건네오는 호기심이 최근의 그런 고민과 반응하지 않았나 싶다.

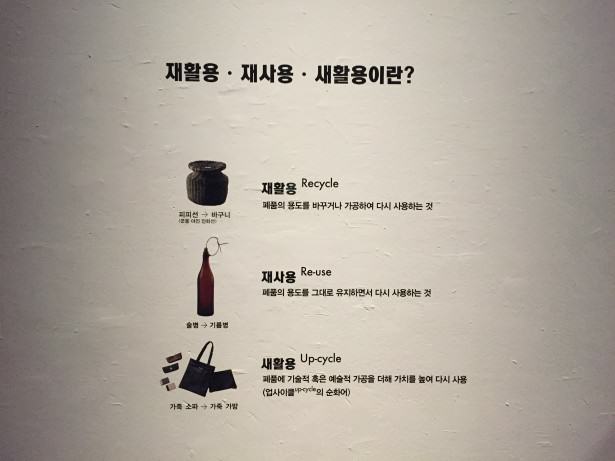

전시되어있는 재활용-재사용-새활용의 예시들을 보며 기억들이 떠올랐다. 초등학생 시절엔 신문지 사이에 끼워져 강제로 배달되어 쌓여가던 각종 전단들 중에 요즘처럼 코팅이 되어있지 않은 종이에 단면만 쓴 광고 전단들이 꽤 있었다. 어머니는 그걸 차곡차곡 모아 연습장이나 메모지로 만들어 주셨다. 마모가 심한 칫솔을 곧장 버리는 경우는 별로 없었고 뜯어낸 달력이 곧장 쓰레기가 되어 현관문을 나서는 적도 없었으며 각종 유리 재질의 병들, 이를테면 잼이 담겨있었다거나 꿀이 담겨있던 병들은 끓는 물에 소독한 뒤 부엌 찬장 어딘가에서 다른 것들을 담을 준비를 하고 다소곳이 기다리는 경우가 훨씬 많았다.

버려질 운명의 무언가를 활용하며 어떤 물건의 생명을 연장시키는 것에 적극적인 집안 분위기는 아니었으나 이런 방식의 일상이 80~90년대엔 상당히 보편적이었던 것 같다는 생각이 들었다. 많은 사람이 ‘추억’으로 여기는 물건 중에 ‘오렌지 주스 병에 담긴 보리차’가 있는 것을 떠올리며 그리 생각했다.

이런 삶의 방식과 규모가 바뀐 것은 무엇 때문일까? 다시 말해 ‘오렌지 주스 병에 담긴 보리차’가 ‘추억’으로 떠밀린 이유는 무엇일까? 전시는 과거를 회상하듯 옛날의 삶을 힌트로 보여주고 있었다. “전통 농경사회에서는 쓰레기가 거의 없었고 어떠한 것도 과도하게 만드는 경우가 없었습니다.” 전시 부스 벽면에 붙은 문장이었다. 실로 그랬을 테다. 과도하게 만드는 경우가 없었다는 표현보다는 과도하게 만들 수가 없었을 것이다.

조선 시대까지는 왕도 점심에 간단한 국수로 끼니를 해결했다는 것과 실제로 한반도 남쪽에 사는 사람들 전체가 하루 세 번의 끼니를 먹기 시작한 것이 70년대 후반 이후부터였다는 것을 상기하면, 한국식 ‘산업화’ 이전엔 무엇이든 아껴야 했고 쓸 수 있을 때까지 써야만 했을 것이다. 그러니 현대적 의미의 쓰레기라는 개념이 생긴 것도 산업화-대량생산으로 말미암아 ‘잉여’라는 개념이 생긴 이후라는 생각이 들었다. 인류 역사상 처음으로 잉여의 것들이 생기면서 ‘버려도 괜찮은’ 것들이 쏟아지기 시작한 것이다. 그렇다. 우리는 버려도 상관없는 시대를 살아가고 있는 중이다. 그러니 최대한 버리지 않으려 노력했던 시대를 추억으로 여기고 있는 것이다.

그런 의미에서 <쓰레기×사용설명서> 전시에서 눈에 확 들어온 것이 있었는데, 바로 ‘시차’였다. 더이상 쓸 수 없는 종이를 꼬아 만든 바구니 혹은 라면 봉지를 활용해 만든 밥상 덮개와 디자이너가 소방호스로 만든 가방 사이에는 현격한 시차가 존재했다. 몇십 년 전엔 일상에서 적극적으로 실천하던 ‘더 쓸 수 있는 것들’에 대한 고민과 활용이 현재는 디자이너의 손을 거쳐야만 가치가 있는 것들로 여겨지고 있는지도 모르겠다.

처음엔 전시 장소가 민속박물관이라서 옛날 것들을 많이 보여주고 있다는 생각을 했는데, 리뷰를 쓰다 보니 분명 어느 시점 이후로는 우리 일상에 ‘더 쓸 수 있는 것들’에 대한 고민이 사라졌다는 생각이 들었다. 이제는 전단을 모아 연습장이나 메모지를 만드는 일을 아무도 하지 않는다. 도리어 메모지로 쓰라고 만들어낸 대부업체 광고 전단을 기분 나쁘게 여기며 쓰레기통으로 밀어 넣어 버리는 시대에 살고 있다는 것을 떠올리며 그 시차를 제대로 확인하게 된다.

이 전시는 다큐멘터리 형식을 빌려 관객에게 ‘쓰레기’를 보여주는 전시다. 그 때문에 뭔가 새롭거나 기발한 아이디어를 엿볼 수 있는 소위 작품들은 존재하지 않는다. 대신 이 전시가 보여주는 것은 시대의 흐름에 따른 쓰레기의 의미 변화가 아닐까 싶다. 새것을 얼마든지 만들어내고 살 수 있는 시대에서 말 그대로 쓰레기는 범람하고 있음을 보여준다. 전시장의 말미에 자리 잡은 에코백 교환소가 그 정점을 찍고 있었다.

에코백을 하도 많이 만들어내니 이제는 에코백이 에코백이 아니라 환경을 훼손하고 있다는 것이다. 집에 돌아와 확인하니 집안에 에코백이 열세 개나 돌아다닌다. 그들 중 내가 쓰는 것은 두 개뿐이었다. 나머지는 대형마트 로고나 기업의 행사 제목이 프린트되어있었다. 언젠가부터 기업들이 환경을 외치며 종이가방 대신 만들어낸 에코(eco)백들이 메아리(echo)처럼 도시 여기저기를 떠돌고 있다. 교환소는 이렇게 여기저기서 생산되어 소유하게 된 에코백을 자유롭게 교환할 수 있도록 운영되고 있었다. 그렇게 누군가가 교환하고 걸어놓은 에코백들에는 ‘ㅇㅇ박람회’, ‘ㅇㅇ문화센터’ 등이 큼직하게 프린트되어 있었다.

전시를 보고 리뷰를 쓰다 이내 숙연해졌다. 나도 일상에서 쓰레기를 줄이겠노라고 손수건을 쓰고 텀블러를 쓰고 개인 수저를 휴대하지만, 쓰레기를 만들어낼 수밖에 없는 시대를 사는 사람으로 살고 있다는 생각을 떨칠 수가 없게 됐다. 인터넷과 소셜미디어를 통해 얻게 되는 재활용-재사용-새활용 아이디어들을 보고 ‘굳이 또 뭘 저렇게까지’라고 생각했던 어느 날이 떠올랐다.

나도 어느 순간 그런 것들을 디자이너들에게 위임한 채로 일상을 살고 있다는 생각이 들었다. 오늘은 토요일이다. 내일이면 재활용 쓰레기를 분리배출 하는 날이다. 무거운 마음으로 페트병의 뚜껑을 하나씩 분리하게 될 것 같다. 그리고 버려도 괜찮은 것들이 세상에 별로 없다는 것을 마음에 새기는 중이다.

*포스터를 클릭하시면 전시 안내 페이지로 갑니다.

무료 전시입니다. 쓰레기 문제에 관심 있는 분들께 추천, 추천, 추천!

글: 녹색연합 회원 최황

사진 및 정리: 평화생태팀 배선영

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/1″][/vc_column][/vc_row]