“1억 5천만 세제곱미터에 달하는 모래를 신안과 진도 앞바다에서 채취했다. 15톤 트럭 1,500대 분량이다.”

전남 신안군의 연안 해안 침식과 관련된 기사를 검색하면 으레 마주치게 되는 문장이다. 나는 이 문장들을 이해하고 싶었다. 1억 5천만 세제곱미터나 15톤 트럭 1,500만 대라는 수의 규모가 쉽게 와닿지 않았다. “여의도의 몇 배”나 “축구장 몇 개 넓이”라는 방식의 비유도 나에겐 사실 잘 와닿지 않는데, 면적도 아니고 부피라니, 도통 그 양을 가늠할 수 없었다.

물론 말은 말일 뿐이고, 수사는 수사일 뿐이다. 무엇보다 지난 상반기 내내 보름에 한 번꼴로 바다에 나들며 두 눈으로 직접 본 해안 침식은 상당히 심각했다. 그럼에도 1억5천만 세제곱미터라는 표현의 의미를 꼭 이해해 보고 싶었다. 도대체 얼마나 많은 양인지 직관적으로 파악하고 싶었다. 그때부터 1억 5천만 세제곱미터라는 말이 머릿속에서 떠나지 않았다. 중간에 꽤 괜찮은 비교 대상을 찾아내긴 했다. 아파트였다. 저 모래들이 신도시 건설에 쓰였으니 적당히 정확한 비교였다. 하지만 마음에 들지 않았다. 15톤 트럭 1,500만 대라는 것과 다를 게 없으니까.

그러던 5월 어느 날, 스트레스도 풀 겸 휴가를 써서 친구와 암벽등반을 하기로 약속을 잡았다. 북한산 인수봉에 오르기로 하고 우이신설선 북한산우이역 앞에서 친구를 기다리고 있었다. 저 멀리 인수봉이 시야에 전면으로 들어왔다. 등반도 오랜만이지만 그간 활동가로서 줄곧 바다나 섬으로 다녔기 때문에 등산 자체가 오랜만이었다. 도선사 주차장에서 인수봉 대슬랩 아래께에 등산으로 도달하는 것만으로도 힘들어 죽을 것 같았다. 거기서부터 다시 등반을 시작해 서너 시간 후 인수봉 정상에 올랐을 때, 발밑 저 아래로 서울 도심이 미니어처 마냥 축소돼 망막에 맺혔다. 인수봉도 꽤 높구나 하는 생각이 들던 바로 그때, 속으로 ‘유레카’를 외쳤다.

인수봉 정도 되는 바위의 부피와 비교하면 어떨까? 번뜩 그런 생각이 들었다. 집으로 돌아온 나는 컴퓨터를 열고 구글 지도를 켜서 바위가 드러난 인수봉의 지점들을 마우스로 찍어 면적을 계산했다. 인수봉 자체만의 부피가 궁금했으므로 해발 고도는 필요가 없었다. 순수하게 그 바위 덩어리의 부피가 궁금했다. 그래서 바위 아래 등반 시작 지점에서 정상까지의 거리를 알아내야 했다. 60미터 로프를 이용해 하강할 때를 감안해 대략의 빗면 길이를 추정했다. 마지막으로 피타고라스 정리를 이용해 인수봉의 높이를 구한 후 전체 부피를 계산해 보았다.

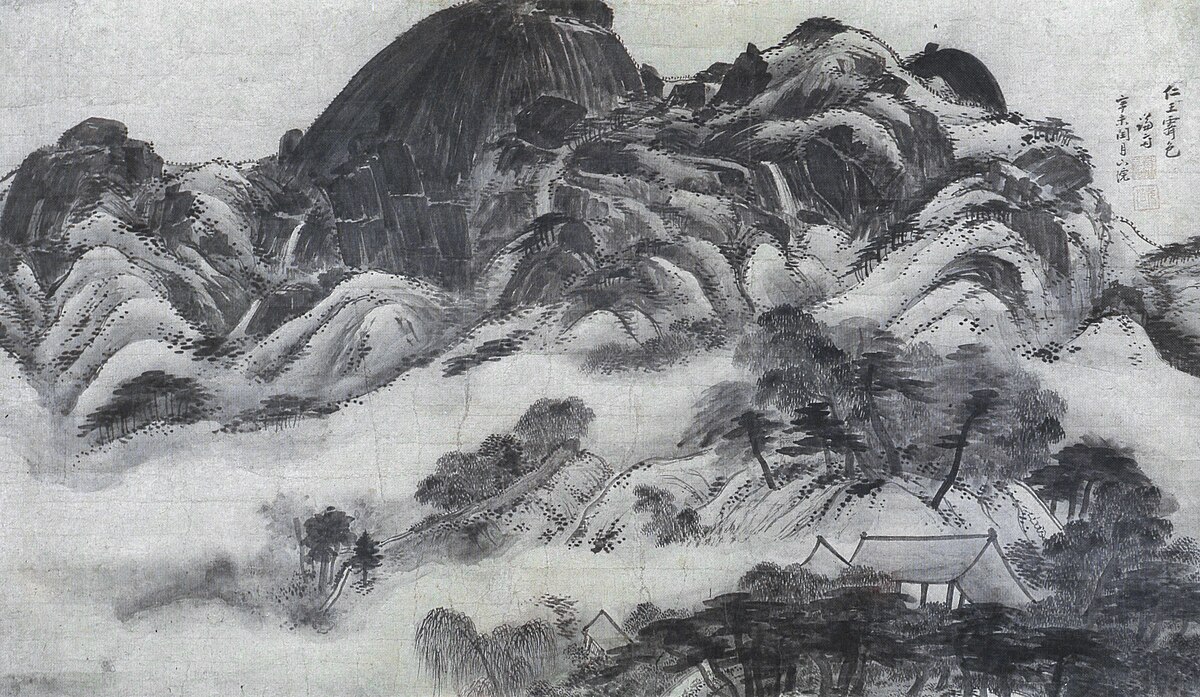

“우리는 신안과 진도의 바다에서 인왕산 하나를 끄집어 냈다.”

인수봉은 1억 5천만 세제곱미터에 비하면 터무니없이 왜소했다. 하지만 산을 이용해 1억 5천만 세제곱미터를 가늠하는 건 좋은 아이디어였다. 시야에 들어오는 거대한 덩어리 하나와 맞먹는다면, 그 규모를 쉽게 짐작할 수 있으니까. 그때부터 서울의 온갖 산을 원뿔 형태라 가정한 후 대략의 부피를 계산하기 시작했다. 그렇게 몇 개의 산을 피타고라스와 함께 오른 끝에 인왕산을 찾아냈다. 인왕산 아래 경복궁의 해발 고도가 대략 80미터니까, 인왕산의 해발 고도에서 80을 뺀 후 계산해 봤다. 정확히(?) 1억 6천만 세제곱미터가 나왔다.

그래, 이거였다. 저 아래 신안과 진도의 바다에서 인왕산 하나를 끄집어냈던 것이다. 그러니 해안의 땅이 가라앉을 수밖에. 이제부터 해안 침식이 이해되기 시작했다.

지난 6월 17일에 다시 찾은 신안군의 해안 침식은 한눈에 봐도 불과 넉 달 전보다 훨씬 심각해 보였다. 2월에 촬영한 사진과 비교해 보니 해안의 땅은 확실히 더 깊게 부숴져 있었다. 부숴져 내린 땅과 함께 쓰러져 경사면에 아슬하게 걸쳐 있던 나무들은 없어지거나 해안에 나뒹굴고 있었고, 산책로는 그새 마치 땅을 통째로 뜯어낸 것처럼 끊겨 있었다. 드론을 띄워 수직으로 카메라를 내려다보니 이 침식은 금방이라도 해안에 인접한 건물들을 뜯어낼 듯 보였다. 아니나 다를까, 뜯겨 나간 땅 끝에 애처롭게 서 있던 건물 주변으로 콘크리트 구조물이 만들어져 있었다. 마무리 작업을 하고 있던 관계자에게 물으니 공사가 끝난 게 불과 일주일 전이라고 했다. 은퇴 후 살 곳을 찾아다니다가 인근 마을에서 두 계절을 보냈다는 부부는 산책하러 나올 때마다 지형이 바뀌어 있다고, 두 눈으로 똑똑히 보고 있노라고 말했다.

모래는 건축과 토목에 반드시 사용되는 골재다. 우리는 1984년에 인천 옹진군 해역에서 모래를 퍼다 건물을 짓기 시작했다. 80년대 후반, 노태우가 공약했던 주택 200만 호 공급을 위해 더 많은 모래를 더 많은 바다에서 퍼올렸다. 90년대를 지나며 굴삭기는 신안과 진도 앞바다로 향했다. 그렇게 부천 중동, 안양 평촌, 시흥 산본, 분당과 일산에 신도시가 지어졌다. 지금의 수도권을 만들어낸 건 다름 아닌 서해안의 모래다. 수도권 저 먼 곳의 모래를 퍼다 아파트를 올린 결과가 바로 연안 침식이다. 도시에 건물이 솟아오르는 것과 반대로, 한반도 전역의 해안은 무너지고 있다.

연안 침식 모니터링을 마치고 서울로 돌아오기 위해 운전석에 몸을 앉혔다. 신안에서 서울로 가는 길은 지독히도 길었다. 몇 시간이나 운전했을까? 저 멀리 롯데타워가 보였다. 운전을 하면서 이 글의 마지막 문장을 떠올렸다.

어째서 “서울”은 자신과 아무 관계없는 저 먼 땅을 착취해, 저렇게 당당하게 서 있는가?

자연생태팀 최황 활동가