한국환경연구원 자연환경연구실 이후승 연구위원과 함께하는 생물다양성 이야기

세 번째 질문입니다.

멸종위기 동물은 위험한 야생보다 사람의 보호가 더 필요하지 않나요?

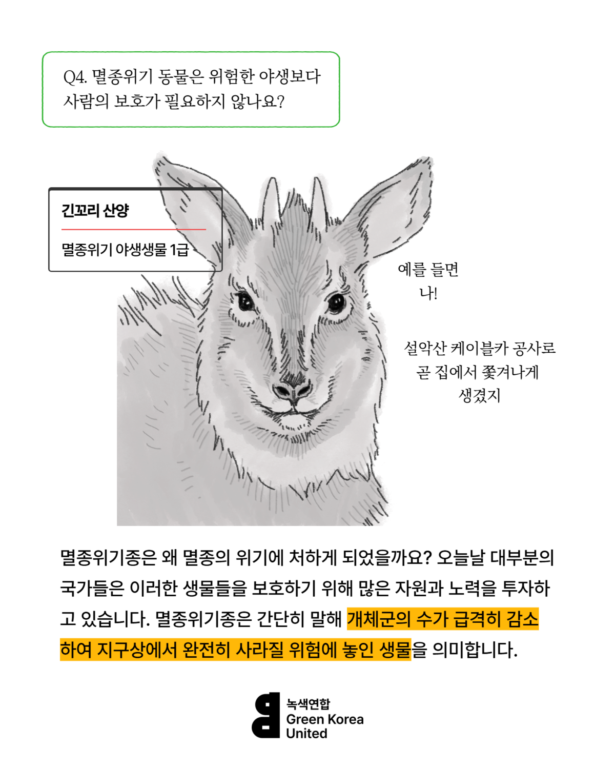

멸종위기종은 왜 멸종의 위기에 처하게 되었을까요? 오늘날 대부분의 국가들은 이러한 생물들을 보호하기 위해 많은 자원과 노력을 투자하고 있습니다. 멸종위기종은 간단히 말해 개체군의 수가 급격히 감소하여 지구상에서 완전히 사라질 위험에 놓인 생물을 의미합니다.

하지만 많은 사람들은 한 번도 본 적 없는 생물이 사라진다고 해서 우리 일상에 무슨 영향이 있을지 의문을 갖습니다. 실제로 현재 등재된 수많은 멸종위기종은 우리가 일상에서 쉽게 접할 수 있는 종들이 아닙니다. 그래서일까요? 이들 종의 소멸이 우리의 삶에 직접적인 위협으로 느껴지지 않기 때문에 “없어져도 상관없다”는 생각이 퍼지기도 합니다.

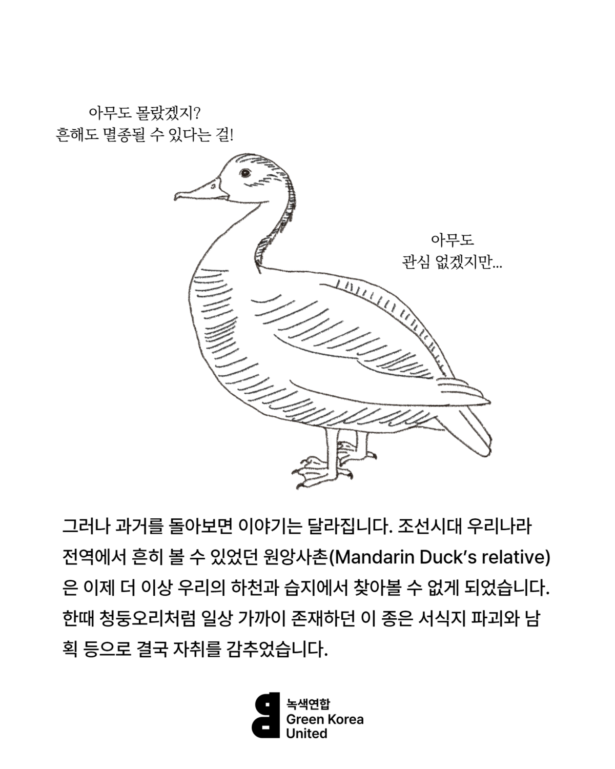

그러나 과거를 돌아보면 이야기는 달라집니다. 조선시대 우리나라 전역에서 흔히 볼 수 있었던 원앙사촌(Mandarin Duck’s relative)은 이제 더 이상 우리의 하천과 습지에서 찾아볼 수 없게 되었습니다. 한때 청둥오리처럼 일상 가까이 존재하던 이 종은 서식지 파괴와 남획 등으로 결국 자취를 감추었습니다. 이 사례는 특별한 몇몇 종만이 멸종위기종이 되는 것이 아니라, 현재 우리 주변에서 흔히 볼 수 있는 생물들 역시 환경 변화와 인간 활동에 따라 언제든지 멸종위기종이 될 수 있음을 보여줍니다.

생태계는 수많은 생물들이 복잡하게 얽혀 상호작용하는 거대한 네트워크입니다. 하나의 종이 사라지면 그 영향은 직·간접적으로 다른 종과 생태계 전반에 파급되며, 때로는 우리가 예측하지 못한 방식으로 인간 사회에까지 영향을 미칩니다. 따라서 멸종위기종의 보호와 복원은 단순히 한 종의 보존을 넘어 생태계의 안정성과 기능 유지, 그리고 궁극적으로는 인류의 지속가능한 미래를 위해 매우 중요합니다.

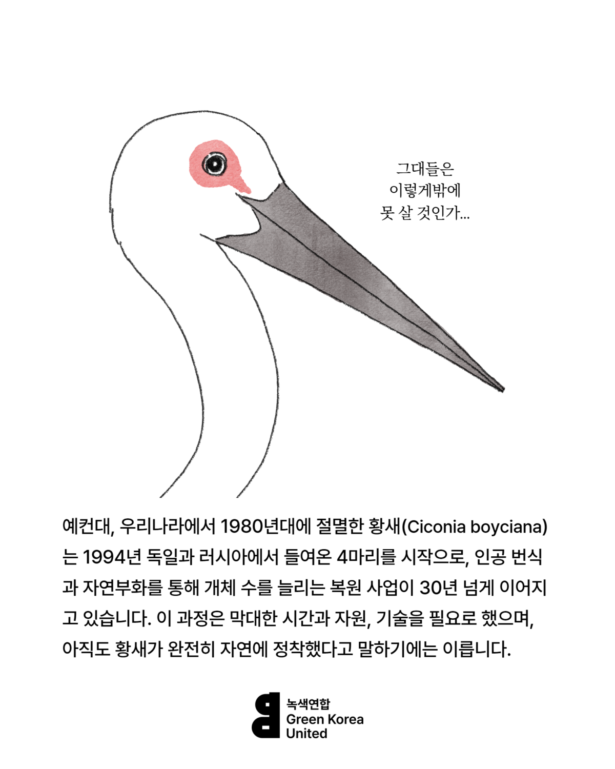

그렇다면 멸종위기종은 어떻게 보호해야 할까요? 많은 이들은 “사람이 관리하면 된다”고 생각하지만, 과연 그렇게 간단할까요? 인위적인 보호와 관리가 영원히 종의 멸종을 막아줄 수 있을까요? 실제 사례는 이를 부정합니다. 예컨대, 우리나라에서 1980년대에 절멸한 황새(Ciconia boyciana)는 1994년 독일과 러시아에서 들여온 4마리를 시작으로, 인공 번식과 자연부화를 통해 개체 수를 늘리는 복원 사업이 30년 넘게 이어지고 있습니다. 이 과정은 막대한 시간과 자원, 기술을 필요로 했으며, 아직도 황새가 완전히 자연에 정착했다고 말하기에는 이릅니다.

이처럼 멸종위기종의 인위적 보호는 결코 쉽지 않습니다. 중요한 것은 인간의 끝없는 관리에 의존하는 것이 아니라, 이들이 다시 자연으로 돌아가 자립할 수 있도록 최소한의 개입을 통해 ‘회복의 발판’을 마련해 주는 것입니다. 궁극적인 목표는 보호된 개체들이 스스로 생존하고 번식하며 야생에 정착하는 것입니다. 이것이야말로 진정한 보전의 성공이라 할 수 있습니다.

일상 속 한 번쯤 떠올렸을 생물다양성에 대한 궁금증!

한국환경연구원 자연환경연구실 이후승 연구위원이 답해드립니다. 다음 질문은 “도심 공원에 너구리가 나타났는데 먹이 줘도 되죠?”입니다.

많은 기대 부탁드려요 : )

글: 한국환경연구원 자연환경연구실 이후승 연구위원

그림: 홍보팀 김다정 활동가 (geengae@greenkorea.org)